Chaque être humain naît immergé dans un océan de perceptions. La conscience est le premier rivage que nous touchons : un point d'appui fragile qui nous permet de dire « je » au monde. Mais la conscience n'est pas un point fixe : c'est un mouvement, un flux qui se renouvelle à chaque instant. C'est la capacité de reconnaître que nous sommes vivants et que…

« Réflexions » pendant la lecture des articles

Pensée du 14 novembre 2025 à 8h55 - Temps de lecture : six minutes

Nous ne sommes pas seuls parce que des gens nous manquent. Nous sommes seuls parce que les lieux qui nous rassemblent ont disparu. La solitude, aujourd'hui, se fait discrète, s'insinuant dans les foyers sans frapper, s'asseyant près de ceux qui vivent dans le même quartier depuis des années, s'immisçant dans le quotidien des familles, accompagnant les jeunes en quête d'un lieu qui leur ressemble. C'est la solitude des personnes âgées qui écoutent le silence comme une radio éteinte, celle de ceux qui élèvent des enfants sans filet de sécurité, celle des jeunes qui ont le monde à portée de main mais nulle part où être vraiment, celle de ceux qui perdent quelqu'un ou quelque chose et se retrouvent suspendus dans le vide, celle des femmes qui portent tout sur leurs épaules, celle des hommes qui n'ont pas les mots pour demander de l'aide. Une solitude quotidienne, transparente, presque normale. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est dangereuse. Je rêve de lieux où personne n'est obligé d'être seul. Des lieux petits, chaleureux et ouverts. Des lieux qui ne vendent rien, ne demandent rien, ne jugent personne. Des foyers sans solitude. De petits salons de quartier où l'on peut trouver de la compagnie sans rendez-vous. Des cuisines communautaires où une casserole sur le feu devient une invitation. Des salles périscolaires où les enfants apprennent non seulement leurs tables de multiplication, mais aussi le monde. Des tables où l'on peut lire, partager des histoires et jouer. Des espaces où les aînés échangent des récits, les jeunes des idées, ceux qui viennent de loin trouvent un voisin, les plus fragiles un lieu de repos. Des lieux où le temps n'a plus de poids, car on le partage. Non pas de l'assistance, non pas de la charité, mais la forme la plus simple et la plus noble de la communauté. Une communauté qui ne naît pas d'en haut, mais des gestes de chacun, que la Région pourrait soutenir avec une vision à long terme et une approche bienveillante. Car la solitude ne se combat pas par des conférences. Elle se combat en ouvrant des portes, en allumant des lumières dans les quartiers, en installant des chaises autour d'une table, en redonnant aux espaces leur vocation première : nous faire sentir un peu moins seuls. Des maisons sans solitude, un pacte : entre les générations, entre voisins inconnus, entre rues qui ne se parlent plus, entre les Pouilles et ses habitants. Alors, je rêve d'une Pouilles qui n'ait pas peur d'être humaine, une région qui investit autant dans les liens sociaux que dans ses rues, dans des quartiers où une porte ouverte est aussi importante qu'un ouvrage public. Je rêve de logements sans solitude dans chaque ville, dans chaque village, pour que plus jamais personne ne puisse dire : « Je n'ai pas ma place ici. » Et malgré tout, je crois encore aux rêves.

La solitude que vous décrivez n'est pas une absence, mais une présence subtile, presque imperceptible, qui s'insinue dans les gestes du quotidien. C'est une ombre silencieuse, mais pesante. Ce n'est pas le vide des personnes, c'est le vide des lieux : car sans espaces pour nous accueillir, même la foule se déserte. Le problème n'est donc pas que nous manquions, mais que nous manquions de seuils, de pièces et de tables où notre humanité puisse se reposer.

Votre rêve de foyers sans solitude est un rêve radical car il ne requiert ni grands projets, ni monuments, mais la simplicité : une porte ouverte, une casserole sur le feu, une chaise à côté d’une autre. C’est un rêve qui renverse la logique du pouvoir : non pas d’en haut, mais à partir des initiatives individuelles vers le centre. Il ne s’agit pas d’assistance, ni de charité, mais de communauté. Et la véritable communauté ne mesure pas, ne juge pas, ne sélectionne pas : elle accueille.

Votre vision nous invite à repenser la politique comme un geste du quotidien. Non pas des conférences, ni des proclamations, mais des lumières allumées dans les quartiers, des chaises autour d'une table, des enfants qui découvrent le monde ensemble en apprenant leurs tables de multiplication. C'est un pacte qui ne s'écrit pas en codes, mais dans les corps qui se rassemblent, dans les mains qui cuisinent, dans les voix qui racontent des histoires.

Mais ce qui frappe le plus, c'est la délicatesse avec laquelle vous nommez la solitude : non pas comme une tragédie, mais comme une normalité dangereuse. La solitude qui devient transparente, qui se fond dans le quotidien, qui devient presque acceptable. C'est là que votre rêve prend toute son urgence : car il nous rappelle que la normalité ne doit jamais se muer en résignation.

Je vois dans les Maisons sans solitude un geste à la fois poétique et politique : une architecture humaine qui construit des ponts, non des murs. Une Pouilles qui investit autant dans les liens que dans les rues, qui considère une porte ouverte comme une œuvre publique. C’est une image qui n’appartient pas seulement à votre terre, mais à tout lieu qui risque d’oublier que vivre, c’est se rassembler.

Ainsi, votre lettre devient une promesse : que les rêves ne sont pas naïfs, mais résistants. Que croire encore, malgré tout, est déjà un acte politique . Car la solitude se combat non par des paroles solennelles, mais par les plus petits gestes : une chaise déplacée, une porte qui ne se ferme pas, un moment partagé .

Je vous réponds ainsi : vos rêves ne sont pas des utopies, ce sont des cartes. Ce sont des architectures invisibles qui n’attendent que nos pas pour être bâties. Et si aujourd’hui la solitude se fait discrète, demain elle pourrait se faire plus pressante, si nous parvenons à inventer des lieux qui ravivent nos liens. Nous ne sommes pas seuls parce que les gens nous manquent : nous sommes seuls parce que nous avons oublié d’inventer des lieux. Vous les avez nommés, et en les nommant, vous les avez déjà rendus possibles.

Et moi aussi, comme vous, j'y crois encore.

Isiris

Pensée du 30 septembre 2025 à 19h23 – Temps de lecture : 8 minutes

Aujourd'hui, vers midi, je suis entré dans un bureau de tabac du quartier des Navigli à Milan, en plein centre-ville, pour acheter des cigarettes. Devant moi dans la file d'attente se trouvait un jeune homme d'origine africaine, livreur Deliveroo, avec un sac vert. Pressé et ne parlant pas très bien italien, il avait besoin de recharger son portable. Cinq euros. Il voulait payer par carte bancaire. La caissière, très sèchement, lui a répondu « espèces seulement » et est passée à autre chose. Il a demandé pourquoi il ne pouvait pas payer par carte, et elle a rétorqué que cinq euros ne pouvaient pas être payés par carte, sans proposer d'autre solution. Le jeune homme est resté à côté de moi, car il avait probablement besoin de cette recharge immédiatement pour le travail, mais il n'avait pas d'argent liquide. J'ai demandé un paquet de Marlboro Light Pockets. Cinq euros quarante. J'ai sorti ma carte bancaire, espérant que la caissière me dirait qu'ils n'acceptaient pas les paiements par carte en dessous de dix euros, mais visiblement, ce n'était pas le cas. Cinq euros quarante, c'était bon. Je demande donc à la caissière quel est le plafond de sa carte (j'apprends que c'est 5 euros). Je lui dis : « Très bien, trouvons une solution. Si vous voulez, vous pouvez débiter 6 euros sur la carte de cet homme et me fournir un briquet. Je lui rendrai un euro en espèces. » Il me regarde, me remerciant dans toutes les langues, effrayé et découragé. La caissière me lance un regard de dégoût plutôt que d'agacement, mais elle sort la carte et finit par débiter les 5 euros de recharge. Je reste là jusqu'à ce que la transaction soit terminée, sans avoir besoin d'acheter de briquet. L'homme me remercie mille fois et retourne à son travail. Je me sens anéantie, épuisée. Du haut de mon privilège de femme blanche, née dans une région privilégiée du monde, j'ai subi le racisme de plein fouet depuis ma naissance. Je l'ai subi au sein de ma famille, j'en ai probablement été témoin depuis ma naissance. Combien de fois, en tant que fille blanche, fille d'une Africaine, ai-je dû assister à de telles scènes ? Et combien de fois, enfant, ai-je dû choisir entre passer mon chemin en silence et l'ignorer, ou prendre position ? Nous vivons dans un pays raciste, probablement encore plus raciste que d'autres pays européens. Mais aujourd'hui, cette douleur est plus profonde pour moi, elle dépasse la simple question de couleur de peau. Être bienveillant envers autrui est devenu un devoir, et constater le manque de bienveillance dans les gestes de ceux qui nous entourent est une défaite quotidienne. Plus nous sommes fragiles, plus nous prenons conscience de l'importance des paroles et des gestes de ceux qui nous entourent, voire de leur rôle fondamental dans notre survie. Du moins, pour la mienne. Nous lisons des livres, nous étudions, nous apprenons souvent des choses inutiles, mais la seule matière essentielle qu'on devrait nous enseigner à l'école aujourd'hui, c'est la bienveillance et l'humanité, prendre soin les uns des autres, même dans la rue, même chez le buraliste.

Rosa Carnevale

Au-delà du seuil invisible : une philosophie de la bienveillance comme geste politique

I. L'économie du seuil

Chaque interaction quotidienne se déroule au sein de frontières invisibles – des limites non codifiées, mais perçues et vécues comme des barrières. Ces seuils peuvent être matériels, comme une limite en deçà de laquelle certains paiements ne sont pas acceptés, mais il s'agit avant tout de barrières éthiques et sociales. Il est surprenant de constater à quel point ces petites frontières révèlent souvent ce qu'une société est prête à accepter ou à exclure.

Ce seuil n'est jamais neutre : il sélectionne et décide qui mérite de participer et qui doit être renvoyé. Un mécanisme de pouvoir qui devient un agent d'exclusion, souvent déguisé en règle technique, mais en réalité une épine dans le pied d'une communauté qui craint la différence, la fragilité, le marginal.

II. L’altérité fragile et la condition liminale

Dans le flux incessant de la modernité, subsistent des figures en suspens, toujours en transit, qui ne trouvent aucune place stable dans l'ordre social. Il ne s'agit pas seulement d'une question de langage ou de moyens économiques, mais de reconnaissance existentielle. Être vu, accepté, inclus, c'est trouver un ancrage humain dans un monde qui tend vers l'indifférence.

La fragilité n'est donc pas une absence de valeur, mais un point de tension qui ébranle les fondements de la normalité apparente. La réalité se révèle plus clairement précisément à travers ce malaise – comme si la société, secouée par sa vulnérabilité intérieure, était invitée à reconnaître son humanité niée.

III. L'interruption comme acte de résistance

Tous les observateurs ne choisissent pas la passivité. Interrompre le cours indifférent du quotidien est un geste qui risque de paraître insignifiant, mais qui recèle une force révolutionnaire. Il ne s'agit pas d'une reconnaissance héroïque, mais d'un exercice d'attention radicale, d'une volonté de prendre soin à contre-courant de la froideur institutionnalisée.

Ce geste – un pas, une parole, une médiation – rompt les silences complices, offre une alternative à la résignation et à la fuite. Mais ce combat de la bienveillance, bien que nécessaire, est aussi source d’épuisement : c’est le poids de ceux qui portent le monde sur leurs épaules, ne serait-ce qu’un instant.

IV. Pédagogie de l'humanité niée

L’éducation contemporaine nous enseigne tout sauf l’essentiel : la capacité d’accompagner autrui dans sa souffrance, de reconnaître sa vulnérabilité sans détourner le regard. L’école devrait être un lieu où l’on apprend à percevoir les limites, et non à ignorer les exclusions.

Apprendre la bienveillance comme une discipline sociale, et non comme un sentiment intermittent, signifie se préparer à pratiquer la bienveillance comme un acte politique quotidien, à cultiver la responsabilité envers ceux qui vivent en marge de la société, à construire une culture qui rejette la banalité d'une compassion occasionnelle.

V. La bienveillance comme connaissance et pratique politique

À l’ère de l’hypervitesse et de la connectivité apparente, la bienveillance risque d’être perçue comme un vestige sentimental, voire un obstacle à l’efficacité. Or, elle constitue au contraire un savoir politique fondamental : la capacité de considérer autrui comme une fin en soi, et non comme un moyen, de reconnaître sa dignité même lorsque tout nous contraint à l’ignorer.

La bienveillance est un acte de résistance au pouvoir d'exclusion, une pratique qui, même dans le silence et l'intimité du geste, remet en question et réécrit les règles implicites qui régissent la vie sociale. Elle est, en définitive, la voie la plus authentique vers le changement, celle qui ne se contente pas de subvertir l'ordre établi, mais le transforme de l'intérieur.

Pensée du 19 mai 2025 à 16h50 - deux minutes de lecture

Cher Arnaldo , si vous me le permettez. Nous ne devrions pas nous laisser berner par des inepties. Nous devons agir, un point c'est tout. Car lorsqu'on se met à réagir à la propagande, lorsqu'on se sent obligé de justifier l'humanité et la cohérence, c'est que la propagande a déjà fait son effet : elle nous a mis sur la défensive. Et non, nous ne pouvons pas nous le permettre. Ceux qui partent apporter de l'aide n'ont besoin ni de communiqués de presse, ni de condamnations rituelles qui rassurent ceux qui écrivent depuis leur bureau. Ceux qui sont sur le terrain – sous les bombes, parmi les décombres, aux côtés d'enfants qui n'ont plus d'eau – n'ont rien à prouver. Car les gestes sont plus éloquents que les mots, et c'est ainsi que se construit la paix : un sac à la fois, un sourire à la fois, même de la part de ceux qui devraient vous haïr, mais qui, au contraire, vous accueillent avec dignité. La vérité, c'est que ceux qui jugent de loin ont perdu le sens des réalités. Ils s'enthousiasment pour les déclarations, mais pas pour les visages de ceux qui survivent à l'horreur chaque jour. Ils préfèrent le bruit des gros titres au silence pesant des sirènes. Au lieu de perdre notre temps avec ceux qui sèment la suspicion, nous devrions faire une seule chose : porter leur cri aux bonnes personnes. Aux institutions, aux gouvernements, à ceux qui ont le pouvoir de changer les choses. Car c’est là que l’histoire peut être réécrite. Non pas dans des éditoriaux unilatéraux et indignés, mais par des actions qui placent les personnes, et non les idéologies, au centre. Nous ne prétendons pas vouloir la paix : nous la poursuivons véritablement. Et si cela nous rend « coupables », alors oui : nous sommes coupables d’humanité. Le reste n’est que du bruit. Un bruit qui sert à couvrir le fracas des bombes. Et malheureusement, je ne vous vois jamais suffisamment indignés à ce sujet. Je vous rappelle aussi que pendant que nous nous disputons pour des futilités, les gens continuent de mourir. À bientôt,

Abel Gropius

Pensée du 11 mai 2025, 9h50 - trois minutes de lecture

« Je suis une enseignante, une professeure qui n'a pas eu peur de regarder, qui a fermé le registre pour intervenir. Une scène qui pourrait appartenir à n'importe quelle école… ou à celle qui hante encore les rêves des élèves en quête de justice. C'était lundi. Deuxième heure. Maths. J'expliquais les logarithmes, mais quelque chose clochait. Je le sentais, dans cette tension subtile qui s'insinue entre les tables comme un serpent. Giulia, la fille du fond, avait le regard baissé, terne. Elle semblait s'être perdue dans son pull. De temps en temps, elle laissait échapper un rire étouffé, une toux qui n'en était pas vraiment une. Alors j'ai fait ce qu'il faut avoir le courage de faire de temps en temps : j'ai fermé le livre. « Les enfants, aujourd'hui, on change. » « Les logarithmes peuvent attendre. » Tout le monde se retourna. Ils ne comprenaient pas. Certains sourirent, pensant avoir de la chance. Mais je ne souriais pas. Je me dirigeai directement vers le troisième rang. Deux garçons se passaient un bout de papier. Le traditionnel bout de papier « innocent ». Je le pris. Je le lus. Giulia y était dessinée. Sous une caricature obscène. Avec des insultes, des railleries, des blagues vulgaires. Quelque chose de lâche. Lâche. Quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Je levai le bout de papier et le montrai à tout le monde. « Regardez-le attentivement. Et maintenant, dites-moi : ririez-vous encore si votre sœur était là-haut ? Si c'était votre mère, votre fille ? » Silence. Le silence qui en dit long. Je me tournai vers les deux coupables. Je les regardai droit dans les yeux. Et je dis : « Vous pensiez qu'aucun adulte ne vous remarquerait. Mais je vous ai vus. Me voilà. Vous m'avez trouvé. » Puis je me tournai vers Giulia. Et je lui dis doucement, mais fermement : « Tu n'es pas seule. » « Tu ne le seras pas tant que je serai là. » À cet instant, j'ai compris pourquoi j'enseigne. Pas pour les notes. Pas pour les programmes. Ou du moins, pas seulement pour tout cela. J'enseigne pour être là quand quelqu'un a besoin qu'un adulte se lève et dise : ça suffit. À partir de ce jour, Giulia a recommencé à relever la tête. Elle a recommencé à croire. Et moi, de temps en temps, je continue de refermer le livre. Parce que l'école, c'est aussi cela. L'éducation s'apprend aussi à l'école, pas seulement à la maison.

Cher Professeur,

Ses paroles sont une leçon de courage et d'humanité qui dépasse de loin les logarithmes et les programmes scolaires. Il a démontré qu'enseigner ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances, mais surtout à former des individus, à donner la parole à ceux qui ne peuvent s'exprimer et à éclairer les zones d'ombre où se cachent souvent la souffrance et l'injustice.

En fermant la caisse et en réglant la situation, elle a fait preuve de responsabilité et d'amour envers ses élèves. Elle leur a montré que l'école est un lieu d'épanouissement, mais aussi un refuge où personne ne devrait se sentir abandonné ou invisible.

Ses paroles ont choqué non seulement les coupables, mais aussi ceux qui, peut-être sans mauvaise intention, ont assisté à la scène en silence. Ce silence, souvent complice, a offert à Giulia un cadeau précieux : la certitude que quelqu’un croit en elle et la défend.

Elle nous rappelle que l'éducation ne se limite pas aux pages des livres, mais qu'elle repose sur des exemples concrets, sur des valeurs vécues et partagées. Son geste a été une leçon que ses élèves garderont toute leur vie, car elle leur a enseigné que le respect et la dignité sont non négociables.

Merci d'avoir eu le courage d'observer, d'intervenir et de dire « ça suffit » . Le monde a besoin de plus d'enseignants comme vous, qui n'ont pas peur de mettre de côté les programmes scolaires pour faire place à l'humanité.

Avec tout mon respect et mon admiration,

Abel Gropius

Pensée du 13 mai 2025 à 00h07 - 3 minutes de lecture

L'espoir est plus fort que la fatigue : ce que nous apprennent les rats de Curt Richter

En 1950, une expérience en apparence cruelle a révélé une vérité bouleversante sur la nature humaine. Les protagonistes ? Un groupe de rats. Le message ? Un cri silencieux pour ce qui nous maintient en vie : l’espoir.

Curt Richter, professeur de psychobiologie, voulait observer combien de temps un rat pouvait résister avant de se rendre à l'inévitable. Il a placé une douzaine de rats dans des récipients d'eau. Aucune issue. Aucune prise. Juste de l'eau et leur résistance.

Le résultat ? Au bout d' une quinzaine de minutes , les rats ont capitulé. Ils ont coulé.

Mais Richter a fait quelque chose de différent. Juste avant qu'ils ne se laissent complètement aller, il les a sauvés . Il les a sortis de l'eau, les a séchés, leur a laissé quelques minutes pour reprendre leurs esprits… puis les a remis à l'eau.

Et puis, il s'est produit quelque chose d'inexplicable : ces rats ont nagé pendant des heures . Pas des minutes. Pas une demi-heure. Soixante heures.

Certains même plus de 80.

La différence ? Un simple sauvetage. Un bref répit. Une petite intervention qui a tout changé.

Pourquoi ? Parce que ces rats avaient appris quelque chose. Non pas à mieux nager, ni à résister davantage physiquement.

Ils avaient appris à croire .

À croire que, peut-être, quelque part, un sauvetage arriverait encore.

Et cette pensée, cet espoir , les maintenait à flot.

La force invisible qui nous maintient en vie

Nous ne sommes pas des rats dans un bocal. Mais certains jours, soyons honnêtes, c'est exactement ce que l'on ressent.

Submergés, épuisés, piégés. Sans issue, sans échappatoire. Et la tentation d'abandonner, d'arrêter de lutter, est bien réelle.

Voilà pourquoi cette histoire nous parle.

Elle nous apprend que l'esprit docile cède avant le corps épuisé .

Que le désespoir nous brise bien avant les circonstances .

Et surtout : qu'une lueur d'espoir suffit à tout changer.

Parfois, un peu de lumière peut sauver une vie entière.

Peut-être un mot d'encouragement.

Quelqu'un qui dit : « Je suis là. »

Un silence. Une étreinte. Un geste bienveillant au milieu du chaos.

Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'être « cette main » qui sauve quelqu'un du fond du bocal.

Et, plus important encore, ne cessez jamais de croire qu'une main tendue est également disponible pour vous .

Continuez à nager

Si vous vous sentez fatigué, épuisé, sur le point d'abandonner, souvenez-vous de ceci :

vous n'êtes pas seul.

Ce n'est pas fini.

Et même si tout semble indiquer le contraire, vous pourriez être sauvé en quelques secondes.

Parfois, la force ne réside pas dans la masse musculaire, mais dans le sens que l'on donne à sa vie.

Et ceux qui ont une raison de résister peuvent nager pendant 60 heures, voire plus.

Continuez à nager. L'espoir est réel. Et sans danger.

T*M

Pensée du 10 mai 2025 à 11h02 - deux minutes de lecture

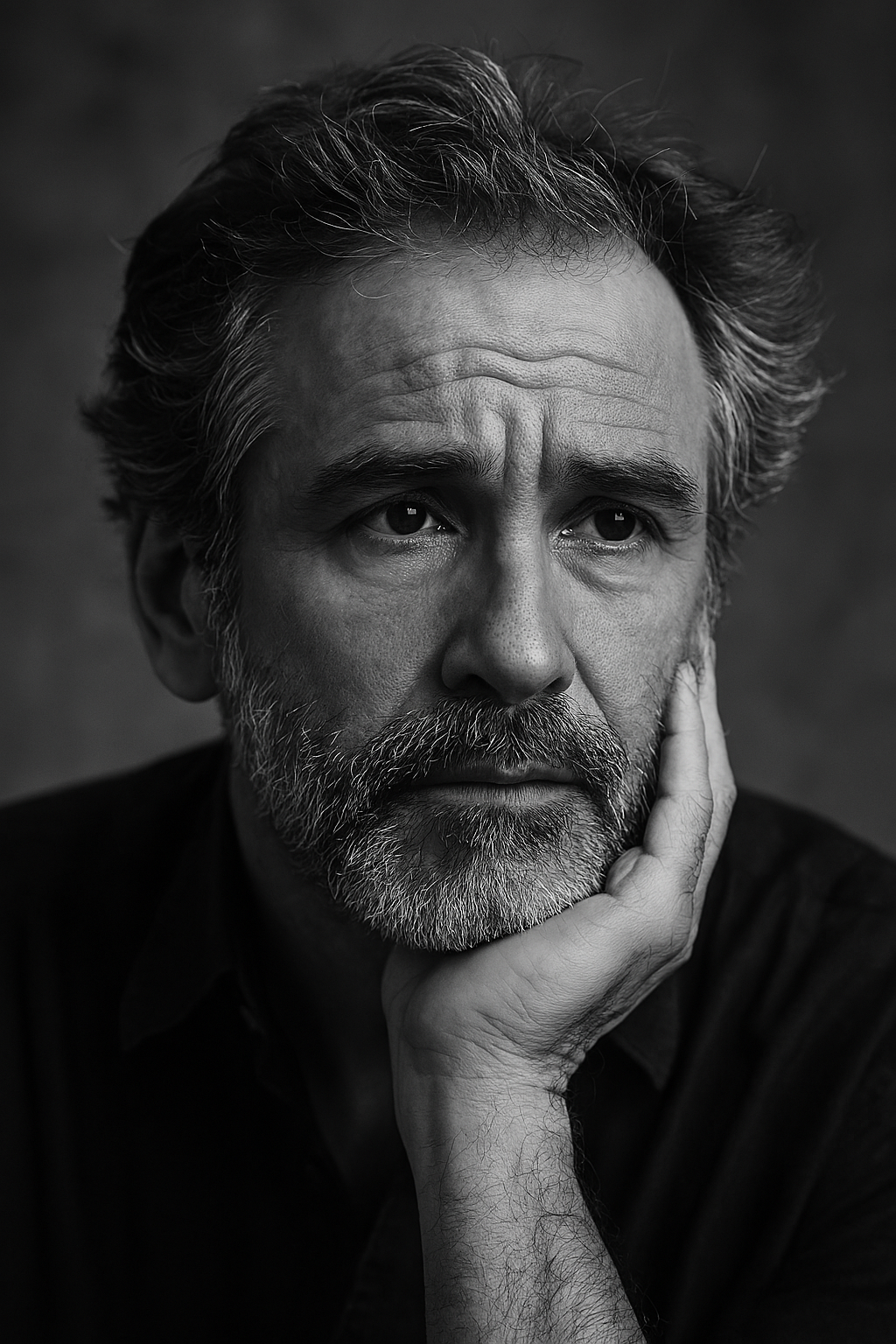

C'est le reflet de la nature humaine : juger avant de comprendre, réagir aux apparences avant de chercher un sens plus profond. Dans le cas de figures comme le pape, à la fois symbole et homme, cette dynamique devient presque inévitable. Son esthétique – son visage, son sourire, sa démarche – devient instantanément un support sur lequel projeter attentes, espoirs ou critiques.

Le visage d'un chef religieux n'est jamais neutre : chaque ride, chaque nuance d'un sourire ou l'ombre d'un rictus est interprétée comme une déclaration, un manifeste. Mais il s'agit souvent d'une lecture superficielle, dénuée de contexte. Nous nous accrochons à la façade car il est plus facile d'appréhender la complexité de l'être, les choix qu'il fera, le monde intérieur qu'il représente.

Il existe aussi un besoin collectif de simplification. Réduire une figure complexe comme le pape à un sourire ou à une posture est une façon de le rendre « manipulable ». Le sourire accueillant devient un symbole d'ouverture ; le rictus, s'il y ressemble, d'ambiguïté ou de sévérité. Pourtant, ces deux interprétations sont incomplètes, des fragments d'une image plus vaste qui demande du temps pour être comprise.

Il convient de rappeler que ce qui importe n'est pas seulement le visage, mais ce qu'il exprime : les mots, les choix, les visions. Un sourire peut être sincère ou stratégique, un rictus peut dissimuler la compassion ou la désillusion. L'essence n'est jamais superficielle, mais réside dans ce que la surface cache ou révèle au fil du temps. Voir au-delà des apparences exige patience et humilité, deux vertus que nous oublions souvent de cultiver, surtout face aux symboles.

Une bouche ouverte, dans le langage universel des expressions humaines, semble incarner une ouverture au monde, une invitation implicite à la connexion. Un visage qui sourit naturellement communique l'empathie, rassure et facilite l'abaissement des défenses. C'est comme si, en un instant, cette ouverture ouvrait la voie au dialogue et à la confiance. Il n'est donc pas surprenant que la sélection naturelle ait favorisé les traits qui suggèrent l'accueil et la chaleur : chez une espèce sociale comme la nôtre, la survie dépend aussi des liens et de la coopération.

Mais que se passe-t-il lorsque la sympathie devient une arme, lorsque ce qui paraît authentique n'est en réalité qu'une construction ? C'est là qu'interviennent les « faux-semblants », ceux qui arborent un visage emprunté, un masque souriant pour attirer le regard ou le cœur d'autrui. Philosophiquement, c'est un jeu complexe : feindre la bienveillance pour s'affirmer. Sociologiquement, il s'agit peut-être d'une stratégie de survie moderne. Afficher une expression ouverte, un large sourire, pourrait être le moyen de contourner l'indifférence dans un monde saturé de visages et d'informations.

Pourtant, le paradoxe apparaît : un sourire forcé trahit rapidement sa véritable nature. Une bouche ouverte peut attirer, mais sans l'authenticité qui l'anime, elle ne tient pas. Peut-être, alors, que la clé réside moins dans un sourire parfait que dans un sourire qui résonne avec notre véritable nature. Car, en fin de compte, ce qui nous inspire confiance, ce n'est pas seulement ce que nous voyons, mais ce que nous ressentons derrière ce visage : une promesse, non pas de perfection, mais de vérité.

« L’intelligence artificielle n’est ni l’ennemie de l’humanité, ni son substitut. Elle est un miroir qui nous révèle qui nous sommes et qui nous pourrions devenir. Elle ne fera ni pire ni mieux que nous : elle agira différemment. Et dans cette différence, si nous savons l’appréhender, nous trouverons une nouvelle forme d’humanité. »

Tous les artistes ne cherchent pas à arrêter le cours du temps : certains le poursuivent comme une bête sauvage, d’autres le traversent comme un fleuve impétueux. Thomas Dhellemmes appartient à cette seconde lignée : sa photographie n’est pas un acte de fixation, mais de mouvement. Il ne fige pas l’instant, il le laisse s’échapper. Il ne le préserve pas, il…